フィルターメンテ中、ろ材はどうする?

過去記事の修正中に削除したパートが、季節ネタとして十分使えるものでしたので、修正した上で投稿したいと思います。

硝化細菌は熱と酸欠に弱い

みなさんはホースやパイプ、さらにはフィルターケース清掃時、ろ材はどうしていますか?

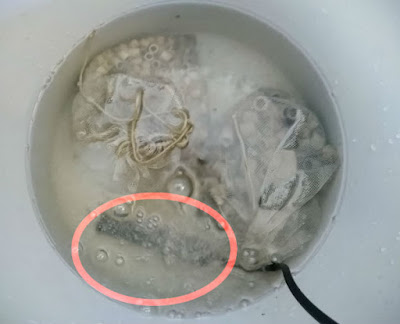

これをしている人は、わたしだけかもしれませんが、取り出したろ材は飼育水に浸けてエアレーションをするようにしています。

|

| 赤〇の部分にエアストーンがあります |

フィルターから取り出したあとでも、なるべく住んでいた環境を再現して、ダメージを最小限に抑えるよう心がけています。夏はエアコンがよく利いた場所に、冬は水槽用オートヒーターを設置することさえもあります。

え? 過保護だって?

まったく、その通りです。

しかし、こうするようになったのは、とある動画を大昔に見たからです。

その方はパイプ清掃中に、ろ材も水も入っているフィルター本体を、こともあろうか炎天下のベランダに放置しておられました。真夏の直射日光で水温が上昇し、追い打ちをかけるように酸欠も進行。硝化細菌がどのようになったのか、その後の水槽に何が起きたのか言うまでもありません。

非難されると覚悟の上で、動画を投稿し失敗を共有する姿勢には、本当に頭が下がる思いですが、とにもかくにも、 硝化細菌は生き物です。熱や酸欠は大敵であり 、短時間でもさらすべきものではありません。

|

| (このあとのフィルターの取り扱いで、状況は一変することも) |

乾燥には多少強い(という経験則)

なら、乾燥はどうでしょうか?

これは長年の経験則なのですが、

硝化細菌は多少なりとも乾燥に強いようです

。加熱や酸欠と同じように、よく注意して扱わなくても、往々にして大きな問題を引き起こすことはありません。

実際、引っ越しの際に水から出して持ち運んだとしても、気温や日光、さらには通気性に十分配慮しさえすれば、水槽に甚大な被害を及ぼす可能性は高くありません。もっとも、これにはろ材そのものが水分を吸収・保持していることも一つの要因としてあるはずです。

しかし思い返せば、使い古しのろ材で水槽を立ち上げると、意外と簡単にうまくいくなんてことを体験したことはありませんか?

これは、おそらく乾燥したろ材に何らかの形で付着しており、水に触れたり栄養源が増えると増殖し復活するようです。もしかしたら、一度使った濾材の方が、コロニーが定着しやすいというようなことも絡んでいるのかもしれません。立ち上げ時にどういうことが起きているかは全くもって不明ですが、硝化細菌が乾燥に強いことをうかがわせるエピソードです。

もっとも、杆菌(かんきん)のように、芽胞と呼ばれる熱や乾燥、さらには薬剤に強いまるで「種」のような形態を作り出し、環境が好転するまでやり過ごすものもいるくらいですから、細菌そのものが私たちが思っている以上に、はるかに乾燥に強い生き物なのかもしれません。

とにもかくにも、アクアリウムの生命線ともいえるフィルター、そこに住んでいる細菌を含め、全ての生き物の特徴を把握し大切に扱いたいものです。

0 件のコメント:

コメントを投稿